Résultats de mesures à proximité du site d’Orano à Bessines-sur-Gartempe (87) à la suite de l’événement survenu le 11 décembre 2024

Les moyens mobiles pour la mesure de la radioactivité dans l’environnement en intervention. © IRSN

L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) a activé son organisation de crise le 11 décembre 2024 à 14h00 après avoir été alerté d’un événement radiologique sur le site de l’ICPE d’Orano, à Bessines-sur-Gartempe (Haute Vienne). Le Centre technique de crise de l’IRSN s’est mis en relation avec l’exploitant afin d’évaluer les risques potentiels associés à l’événement pour la population et l’environnement et apporter un appui à la Préfecture.

L’événement est lié à un dysfonctionnement du procédé de solidification de nitrate de thorium, destiné à un usage médical. Le thorium est un élément radioactif, présent dans le milieu naturel, qui émet des rayonnements de différents types (α, β, γ).

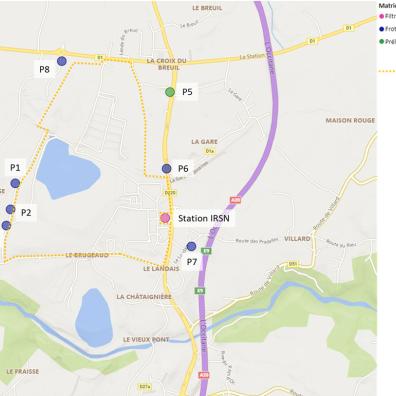

Les moyens mobiles de l’IRSN, dépêchés sur place à la demande de la Préfecture, ont échangé avec les équipes Orano de Bessines-sur-Gartempe et ont procédé le 12 décembre 2024 dans l’environnement immédiat du site à des mesures de débit de dose gamma ambiant, ainsi qu’à des frottis et des prélèvements de sol. L’IRSN a pu également relever le filtre d’une station de prélèvement des aérosols atmosphériques de son réseau OPERA-Air située à proximité immédiate du site1.

Les mesures réalisées in situ le 12 décembre n’ont révélé aucune trace de radioactivité anormale, les activités mesurées s’inscrivant dans la fluctuation normale de l’ambiance radiologique locale2, d’une variabilité significative compte tenu de la nature des sols et des activités passées du site (ancien site minier).

Les échantillons prélevés ont par ailleurs été acheminés le 12 décembre 2024 dans les laboratoires de l’IRSN du site du Vésinet (78). Ces mesures ont permis une évaluation plus précise et plus exhaustive des niveaux de radioactivité présents par des techniques de spectrométrie gamma (descendants du thorium 232 notamment) et de spectrométrie de masse par ICP-MS (quantification du thorium 232 en particulier). Les activités mesurées ont montré que les radionucléides de la chaine du thorium 232 étaient à l’équilibre et se situaient dans la gamme des niveaux environnementaux3.

Ces mesures confirment l’absence d’impact de l’incident sur l’environnement local du site.

Les résultats des mesures des échantillons prélevés seront publiés sur le site du Réseau national de mesure de la radioactivité de l’environnement, à l’adresse www.mesure-radioactivite.fr

1. Les stations de prélèvement 80 m3/h du réseau OPERA-Air de l’IRSN sont fabriquée par la société Algade, située à Bessines-sur-Gartempe. La station a été mise en fonctionnement à 15 h 16 le 11/12 et arrêtée à 14 h 30 le 12/12, pour un volume d’air prélevé de 1864,3 m3 d’air.

2. Cf. Bilan radiologique de l’état de l’environnement français 2018-2020 (www.irsn.fr).

3. Cf. Bilan radiologique de l’état de l’environnement français 2021-2023 (www.irsn.fr).

Tableau 1. Résultats des mesures de débit d’équivalent de dose gamma ambiant réalisées autour du site Orano de Bessines-sur-Gartempe

|

Point |

Débit équivalent de dose |

|

P1 |

240 nSv/h |

|

P2 |

228 nSv/h |

|

P3 |

270 nSv/h |

|

P4 |

270 nSv/h |

|

P5 |

250 nSv/h |

|

P6 |

360 nSv/h |

|

P7 |

520 nSv/h |

|

P8 |

320 nSv/h |

Nb : Ces mesures présentent une incertitude d’environ ± 15%

Tableau 2. Mesure du thorium 232 et de ses descendants

|

Point de prélèvement |

Matrice |

Unité |

232Th |

228Ac |

212Pb |

212Bi |

208Tl |

|

ICP-MS |

Spectrométrie gamma |

||||||

|

Station IRSN |

Aérosols |

Bq/m3 |

1,33E-7 ± 2,0E-8 |

< 0,12 |

5,42E-03 ± 4,20E-04 |

5,40E-03 ± 5,00E-04 |

1,60E-03 ± 1,20E-04 |

|

P1 |

Frottis |

Bq/cm2 |

< 7,00E-06 |

< 1,20E-02 |

< 3,80E-03 |

< 3,30E-02 |

< 2,70E-03 |

|

P1 |

Sol |

Bq/kg sec |

86,03 ± 15,66 |

84,60 ± 12,79 |

84,70 ± 10,36 |

72,50 ± 13,40 |

27,20 ± 3,62 |

|

P2 |

Frottis |

Bq/cm2 |

< 3,40E-06 |

< 6,00E-03 |

< 1,90E-03 |

< 1,80E-02 |

< 1,30E-03 |

|

P2 |

Sol |

Bq/kg sec |

58,24 ± 10,90 |

74,70 ± 11,00 |

69,90 ± 8,60 |

63,30 ± 12,49 |

21,50 ± 2,82 |

|

P3 |

Frottis |

Bq/cm2 |

< 3,40E-06 |

< 6,00E-03 |

< 1,40E-03 |

< 1,90E-02 |

< 1,40E-03 |

|

P3 |

Sol |

Bq/kg sec |

79,98 ± 14,50 |

73,50 ± 10,94 |

72,70 ± 9,10 |

74,50 ± 13,87 |

23,20 ± 3,12 |

|

P4 |

Frottis |

Bq/cm2 |

< 1,00E-05 |

< 1,50E-02 |

< 4,60E-03 |

< 4,70E-02 |

< 3,80E-03 |

|

P4 |

Sol |

Bq/kg sec |

98,08 ± 18,00 |

89,00 ± 12,67 |

86,80 ± 10,81 |

81,40 ± 12,46 |

27,80 ± 3,51 |

|

P5 |

Frottis |

Bq/cm2 |

< 3,40E-06 |

< 6,00E-03 |

1,70E-03 ± 1,10E-03 |

< 4,80E-02 |

< 1,50E-03 |

|

P6 |

Frottis |

Bq/cm2 |

< 3,40E-06 |

< 6,00E-03 |

< 1,90E-03 |

< 1,80E-02 |

< 1,20E-03 |

|

P6 |

Sol |

Bq/kg sec |

74,44 ± 13,72 |

68,50 ± 10,09 |

65,80 ± 8,26 |

76,50 ± 13,84 |

21,70 ± 2,83 |

|

P7 |

Frottis |

Bq/cm2 |

< 3,40E-06 |

< 6,00E-03 |

3,30E-03 ± 1,10E-03 |

< 1,80E-02 |

< 1,40E-03 |

|

P7 |

Sol |

Bq/kg sec |

84,68 ± 15,87 |

74,90 ± 10,96 |

77,50 ± 9,70 |

82,10 ± 14,71 |

22,50 ± 3,13 |

|

P8 |

Frottis |

Bq/cm2 |

3,60E-06 ± 6,00E-07 |

< 5,00E-03 |

< 1,50E-03 |

< 1,60E-02 |

< 1,10E-03 |

|

P8 |

Sol |

Bq/kg sec |

90,40 ± 16,69 |

108,90 ± 15,26 |

108,70 ± 13,15 |

99,80 ± 15,93 |

34,00 ± 4,26 |

Nota : les activités surfaciques (frottis) ont été exprimées en Bq.cm-2 sur la base de la surface frottée et d’un facteur de prélèvement de 10 % en application de la norme en vigueur.

Tableau 3. Autres radionucléides naturels mesurés (chaîne de l’uranium 238)

|

Point de prélèvement |

Matrice |

Unité |

234Th |

234mPa |

230Th |

226Ra |

214Pb |

214Bi |

210Pb |

|

Spectrométrie gamma |

ICP-MS |

Spectrométrie gamma |

|||||||

|

Station IRSN |

Aérosols |

Bq/m3 |

< 0,29 |

< 3,6 |

3,9E-7 ± 1,5E-7 |

< 0,39 |

< 0,06 |

< 0,06 |

1,10E-03 ± 1,60E-04 |

|

P1 |

Frottis |

Bq/cm2 |

< 1,90E-02 |

< 2,90E-01 |

< 7,00E-05 |

< 3,80E-02 |

< 5,00E-03 |

< 6,00E-03 |

< 1,60E-02 |

|

P1 |

Sol |

Bq/kg sec |

158,30 ± 22,93 |

< 123,00 |

185,71 ± 30,68 |

151,20 ± 41,28 |

126,40 ± 15,58 |

114,60 ± 14,11 |

122,30 ± 18,21 |

|

P2 |

Frottis |

Bq/cm2 |

< 1,00E-02 |

< 1,80E-01 |

< 3,20E-05 |

< 2,00E-02 |

1,96E-02 ± 2,80E-03 |

1,63E-02 ± 2,90E-03 |

< 8,00E-03 |

|

P2 |

Sol |

Bq/kg sec |

214,70 ± 30,01 |

220,00 ± 72,14 |

188,90 ± 31,46 |

146,10 ± 56,31 |

143,10 ± 17,53 |

128,50 ± 15,96 |

163,00 ± 23,31 |

|

P3 |

Frottis |

Bq/cm2 |

< 1,00E-02 |

< 1,70E-01 |

< 2,80E-05 |

< 1,90E-02 |

4,60E-03 ± 1,90E-03 |

3,10E-03 ± 2,10E-03 |

< 8,00E-03 |

|

P3 |

Sol |

Bq/kg sec |

185,50 ± 25,40 |

135,80 ± 65,54 |

241,31 ± 37,45 |

228,80 ± 51,70 |

170,30 ± 20,79 |

151,20 ± 18,63 |

162,70 ± 23,29 |

|

P4 |

Frottis |

Bq/cm2 |

< 2,50E-02 |

< 4,20E-01 |

< 9,00E-05 |

< 5,00E-02 |

< 7,00E-03 |

< 9,00E-03 |

< 1,80E-02 |

|

P4 |

Sol |

Bq/kg sec |

200,40 ± 27,88 |

< 114,00 |

187,31 ± 29,12 |

191,90 ± 24,72 |

119,60 ± 14,67 |

107,40 ± 13,26 |

107,80 ± 15,94 |

|

P5 |

Frottis |

Bq/cm2 |

< 1,00E-02 |

< 1,70E-01 |

< 3,30E-05 |

< 2,00E-02 |

2,37E-02 ± 2,80E-03 |

2,26E-02 ± 3,00E-03 |

< 8,00E-03 |

|

P6 |

Frottis |

Bq/cm2 |

< 1,00E-02 |

< 1,80E-01 |

< 3,00E-05 |

< 1,90E-02 |

1,49E-02 ± 2,40E-03 |

1,37E-02 ± 2,60E-03 |

< 8,00E-03 |

|

P6 |

Sol |

Bq/kg sec |

318,50 ± 43,58 |

< 155,00 |

418,83 ± 68,09 |

380,60 ± 91,64 |

282,60 ± 34,26 |

246,10 ± 30,04 |

278,10 ± 37,22 |

|

P7 |

Frottis |

Bq/cm2 |

< 1,00E-02 |

< 1,70E-01 |

< 3,50E-05 |

< 2,00E-02 |

1,47E-02 ± 2,40E-03 |

2,28E-02 ± 3,10E-03 |

< 8,00E-03 |

|

P7 |

Sol |

Bq/kg sec |

386,20 ± 52,96 |

390,10 ± 96,37 |

885,51 ± 142,97 |

590,00 ± 148,47 |

537,70 ± 65,10 |

473,20 ± 57,42 |

428,00 ± 59,04 |

|

P8 |

Frottis |

Bq/cm2 |

< 8,00E-03 |

< 1,60E-01 |

< 3,60E-05 |

< 1,80E-02 |

3,30E-03 ± 1,60E-03 |

4,00E-03 ± 2,00E-03 |

< 7,00E-03 |

|

P8 |

Sol |

Bq/kg sec |

103,40 ± 16,43 |

< 101,00 |

104,04 ± 17,59 |

84,90 ± 26,25 |

93,20 ± 11,45 |

81,90 ± 10,16 |

83,20 ± 13,29 |

Nota : les activités surfaciques (frottis) ont été exprimées en Bq.cm-2 sur la base de la surface frottée et d’un facteur de prélèvement de 10 % en application de la norme en vigueur.